「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」の6年半をふりかえる

ライフサイエンス分野の研究開発に

革新をもたらした画期的なプロジェクト

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 副プログラムディレクター

姫野 龍太郎

●プロジェクトから生まれた驚異的な成果

私たちが2006年10月から取り組んできた「次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」は、ひとことでいえば、「次世代スーパーコンピュータプロジェクト」の一環として、ライフサイエンス分野のシミュレーションソフトウェアの“ショーケース”をつくろうという取り組みでした。10PFLOPS級のスーパーコンピュータの性能をもってすれば「こんな新しいことができます、画期的なことができます」ということを示すために、このプロジェクトが組まれました。

この6年半を振り返ってみると、いろいろな意味でできたことと、できなかったことがありますが、シミュレーションソフトウェアの研究開発という面では、当初想定していたよりも、「京」に最適化されたソフトウェアがしっかりとでき上がり、理論性能に対する実効性能の高さをアピールできるものを、数多く生み出すことができたと思います。

「京」に最適化した分子動力学ソフト「大規模並列用MDコアプログラム(cppmd)」が、期待されていたとおり40%近い性能を出したことはもちろんですが、「ボクセル流体構造連成解析プログラム(ZZ-EFSI)」も、43%という驚異的な実効性能をたたき出してくれました。さらに「マルチスケール・マルチフィジックス心臓シミュレーション(UT-Heart)」も30%近い性能を出していますし、「低侵襲治療シミュレーション(HIFU)」も20%を超える性能を出しています。もともと私たちは、「京」全体を使用して実効性能1PFLOPSを超えるシミュレーションソフトウェアの開発を目標にしていました。そうしたソフトウェアを、2本くらいは開発したいと思っていたのですが、この4本は、実際に「京」全体を使えば、間違いなく20%を超える性能を出してくれるはずです。つまり、当初の目標を上回る成果を達成することができた──というとちょっと大袈裟かもしれませんが、とにかく十分に性能を発揮するシミュレーションソフトウェアができました。もちろんこれらだけでなく、「京」1万ノードを超えた時点で確かな実績をあげたソフトウェアが、この4本を含めて13本あります。全体約30本のソフトウェアのなかの3分の1以上が、十分な実績を達成したというのは、実は私たちの当初の予想を超える驚異的な成果です。「わずか3割で?」と思われるかもしれませんが、2006年にプロジェクトが始まったころ、スーパーコンピュータで使えるライフサイエンス分野のシミュレーションソフトウェアなど、本当に開発できるのかといった、開発そのものを疑問視する厳しい声が相当ありました。それを考えれば、実際に使えるソフトウェアが13本も開発できたこと自体が、インパクトのある素晴らしい成果といえると思います。

振り返ってみて、よかったと思うのは、毎年、きちんとした成果を出し続けることができたことです。年々、確かな実績を示してきたことで、少しずつまわりも認めてくれるようになりました。何より、実際に開発をしている研究者たちも、努力して並列性能が向上していくことによって、成果として自分たちにフィードバックされることを理解し、今では「もう『京』なしにはできない、いや『京』でも足りないくらいだ」というまでになっています。当初、「10PFLOPSのマシンなんて、使いこなせるだろうか」といった不安の声があったことなど、今では信じられないくらいです。

特に2012年度は、私たちがHPCI戦略プログラムの5分野とともに優先的に10PFLOPSを使えるようになったのが、7月からわずか2カ月間だけだったこともあり、計算時間が足りないというみんなの悩みをどう処理したらよいのか、こちらも苦しい思いでした。当初の状況から考えれば、まさに嬉しい誤算ともいえますが、優先的に使える期間が少なかったために、サイエンティフィックな成果が十分に出せていないものが少なからず残されている点が、とても残念です。例えば、脳の発達や学習の再現をめざして脳全体レベルでの入出力関係を再現するためのシミュレーションソフトウェア「局所回路シミュレータ(NEST)」は、「京」全てを使うと、世界最大の脳科学の計算ができるところまでソフトウェアはでき上がっていますが、十分な計算時間が取れませんでした。その意味では、あと1年あったら、もっといろいろなことが達成できるのではないかという思いもあります。

このように、やり遂げられなかったものもありますが、全体的には、プロジェクトとして確かな成果をあげることができたと思っています。もしこのプロジェクトがなかったとしたら、恐らく今でも「ライフサイエンス分野では『京』なんか必要ない」という研究者が、数多くいたのではないでしょうか。

「次世代生命体統合シミュレーション研究開発プロジェクトシンポジウム2007」で公演する姫野副プログラムディレクター |

|

|

|

Joint Computational Science Workshop 2009 |

第2回バイオスーパーコンピューティングシンポジウム(2010年3月)のポスターセッションの様子 |

●サマースクールから生まれた新たな融合

「京」については、ネットワークも相対的に速く、非常に優れたハードウェアに仕上がっていると思いますが、使いやすくなるまでには、研究者が使う前の段階でバグを取ったり、性能をフルに発揮させるためのさまざまな取り組みを行ってきた、生命体基盤ソフトウェア開発・高度化チームの存在を見落とすことはできません。本当によくやってくれたと思います。彼らの地道な努力のおかげで、「京」が使いやすいマシンに仕上がったとともに、実効効率の高いソフトウェアが数多くできたのも、こうしたチームがあったからこそだと思います。特に、高速化のノウハウというものは、ソフトウェアを開発する研究者全体で共有することが大切です。どうすればより高い性能が出せるか、その細かい情報の積み重ねを共有する上でも、彼らが果たした役割は大きかったと思います。

共有ということで思い出すのは、プロジェクトが始まったばかりのころです。多くの研究機関や大学からスケールが異なる幅広い研究分野の方たちがプロジェクトに参加してくださったのはよかったのですが、最初のうちはシンポジウムを開催しても、各研究開発チームごとにそれぞれの専門用語や略語が飛び交って、何をどう話しているのかお互いに理解できないという状況もありました(笑)。分かりやすく説明し合って、少しずつ理解は深まっても、なかなか融合が生まれませんでした。そうしたなかで、実施してよかったと思うのが、若手を集めたサマースクールでした。それぞれの研究者が新しいモデルに取り組んでいるとき、研究分野が少し異なる人たちが、同じようにコンピュータを使って、自分と違うやり方でアプローチしている様子を目にすると、それが直接的な刺激になるわけです。手法やアルゴリズムだけでなく、取り組む姿勢も含めて、全てが刺激になります。サマースクールで、自分と違う研究分野の人たちが、お互いに何をやっているのかを理解し始めたことで、研究分野や専門用語の壁を乗り越えることが可能になり、相互の融合が進んだと思います。流体構造連成解析手法による血栓のシミュレーションなども、こうした新たな融合によって生まれた成果といってよいでしょう。

新たな融合によって、それぞれの分野に新たな広がりが生まれつつあり、このプロジェクトがそのきっかけになったことは、私にとって非常にうれしい成果です。このこと自体は論文にもなりませんし、成果ではないかもしれません。それでも、長いスパンで見たときに、このプロジェクトがターニングポイントとなって、新たな広がりが生まれ、研究開発が大きく進展したといわれる日がくることを願っています。

●プロジェクトの成果をさらに発展させていくために

生命現象は、まさに多体系かつ多階層で、こうした現象を対象にシミュレーションを行っていくためには、新たな融合によって新しいフェーズを開拓していくことが必要です。その意味では、今回のプロジェクトでは、それぞれの研究開発チームで新たな融合が生まれ、それぞれに興味深い成果が得られようとしています。プロジェクトそのものはソフトウェアの開発に主眼が置かれていましたが、ここへきて、開発したソフトウェアを活用した研究成果の方へシフトしつつあり、非常に面白い成果も生まれつつあります。また、どちらかといえば私たちはサイエンス・ドリブンで、研究者が自分たちのシーズとするためにソフトウェア開発を進めてきましたが、一方では、実際の創薬や医療分野で使えるといった実用化へ向けた可能性が開けているものも、いくつか生まれています。

プロジェクトは2012年度末で終了し、それぞれの研究開発チームも解散することになりますが、それぞれの成果のなかで、ニーズに結び付く可能性が高いものは、HPCI戦略プログラム(分野1)に継承されていきます。それ以外にも、このまま終わらせてしまうのでなく、継承・発展させていくべきと思われるソフトウェアについては、理化学研究所情報基盤センターで引き受け、継続的な開発や更新、サポートなどを進めていく考えです。理研のさまざまな研究センターなどで、実際に使ってもらえるようになればよいと思っています。そうした仕組みを用意して、一部とはいえ使える環境を維持していかないと、ただ開発して終わりということになってしまいますから。そして、それを理化学研究所の研究テーマのなかで進めていくことで、このプロジェクトを理化学研究所がやってよかったということを、多くの人たちに実感してもらいたいと願っています。

また、先ほどサマースクールに参加して意識が変わった若手研究者の話をしましたが、こうした研究者たちを継続的にサポートしていくために、バイオスーパーコンピューティング研究会を立ち上げましたので、今後もこの研究会を発展させていきたいと考えています。せっかく育ち始めた若い世代の研究者、新しい視点を持った研究者たちを、引き続き育てていくには、非常によい場になると思っています。

|

|

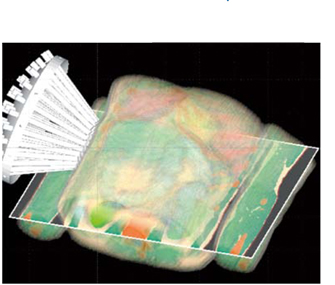

超音波治療シミュレータ:ZZ-HIFU |

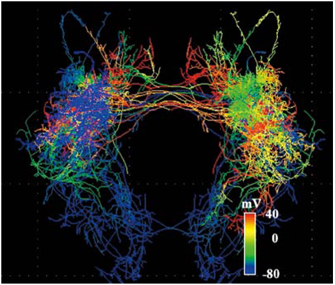

神経ネットワーク活動のシミュレーション |

BioSupercomputing Newsletter Vol.8

- SPECIAL INTERVIEW

- 革新的なアプローチでライフサイエンス分野の未来を切り拓いてきたグランドチャレンジ

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム

プログラムディレクター 茅 幸二 - ライフサイエンス分野の研究開発に革新をもたらした画期的なプロジェクト

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム

副プログラムディレクター 姫野 龍太郎

- 研究報告

- マルチスケール・マルチフィジックス心臓シミュレータUT-Heart

東京大学新領域創成科学研究科

久田 俊明、杉浦 清了、鷲尾 巧、岡田 純一、高橋 彰仁

(臓器全身ケールWG) - 膵臓β細胞内インスリン顆粒動態シミュレーション・モデル

神戸大学大学院システム情報学研究科 玉置 久(細胞スケールWG) - 京による全脳シミュレーションへの道のり

理化学研究所 脳科学総合研究センター ユーリッヒ研究センター

神経科学・医療研究院(INM-6)

アーヘン工科大学医学部 マーカス・ディースマン(脳神経系WG) - 大規模並列用MDコアプログラムの開発

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 大野 洋介(開発・高度化T)

- SPECIAL INTERVIEW

- 循環器系および筋骨格系・脳神経系における階層統合シミュレーションの実現をめざす

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 教授 高木 周(課題3 代表) - 最先端シークエンサーによる大規模データを「京」で解析し生命プログラムとその多様性の理解を進める

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 教授 宮野 悟(課題4代表)

- 報告

- 「4th Biosupercomputing Symposium」の開催報告

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 田村 栄悦 - 京互換機:SCLS計算機システムの導入

理化学研究所 HPCI計算生命科学推進プログラム チーム員 木戸 善之