京互換機:SCLS計算機システムの導入

理化学研究所 HPCI計算生命科学推進プログラム チーム員

木戸 善之

背景と目的

HPCI戦略分野1 では「京」を中心としたスパコンを利用した研究活動を行う一方で、研究成果の普及、人材育成、人的ネットワークの形成など研究推進体制の構築の役割を担っています。その一環として我々は「京互換機」によるSCLS計算機システムの導入を決定しました。図1 はSCLS計算機システムの搬入の現場です。本システムの役割としては、

- 生命科学研究における「京」などスパコン利用の促進

- 戦略分野1、ISLiMプロジェクトにおける研究成果のテストベット環境の提供

- 「京」および「京互換機」における開発者、利用者コミュニティの形成

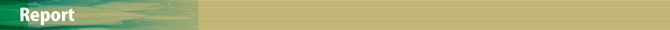

といった狙いがあり、多くの生命科学者らにSCLS計算機システムの利用、参加を広く呼びかけています[1]。また導入するSCLS計算機システムの仕様を表1にまとめ、比較のため「京」の仕様も参考資料として掲載しました。

|

図1:SCLS計算機システム搬入現場 |

生命科学研究における「京」などスパコン利用の促進

創薬の現場では、計算機を利用したバーチャルスクリーニングやドッキングシミュレーションによる候補となる化合物の絞り込みを行っており、効率化を図っています。さらに分子間の結合自由エネルギーを計算で求め、精密な分子動力学のシミュレーションを行う手法も現実的になりつつあります。より精密な分子動力学シミュレーションでは、因子が増加すると急激に計算量が増加し、スパコンでなければ実質不可能な計算時間となります。しかしスパコンは高額なため、中小規模の企業や研究所では導入することは困難です。そこで我々は生命科学者らに対し小規模でかつ気軽にスパコン利用できる環境としてのSCLS計算機システムを整備しました。SCLS計算機システムでは利用に際し公募制を敷いており、公募に通った課題は無料でシステムを利用することができます。SCLS計算機システムは小規模なノード数ですが「京」と互換性を持ったシステムであり、SCLS計算機システムで得られたノウハウが、「京」を中心としたHPCI利用課題申請への切掛になると期待しています。

研究成果のテストベット環境の提供

戦略分野1およびISLiMプロジェクトでは「京」など超並列な計算機で動作するアプリケーションの開発も行なっています。研究成果の普及という意味で、アプリケーションの利用を呼びかけるとともに、SCLS計算機システムは、そのアプリケーションらのテストベット環境としても整備します。ISLiMプロジェクトが開発するアプリケーションは多岐に渡り、6のカテゴリ、計31のアプリケーションが開発されています[2]。それらをSCLS計算機システムにインストールし、ユーザらが利用し評価できる環境を整えます。

開発者、利用者コミュニティの形成

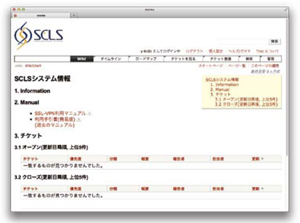

「京」および「京互換機」で動作するアプリケーションの多くは、大規模なプロジェクトで開発されており、プロジェクトが終了したのちはメンテナンスを行うことが困難になります。そうした状況は大きな損失であり、「京」および「京互換機」で動作するアプリケーションをメンテナンスし続けていくための開発者コミュニティ育成を、我々は目指しています。SCLS計算機システムでは計算機資源を提供すると同時に、開発者コミュニティの闊達な議論の場を提供します。具体的には開発者らが自由に読み書きできるWebベースシステム(図2参照)とメーリングリストを提供します。編集者にはシステム運営側の技術者も含まれており、システムに関するトラブルシューティングや、並列化手法の開発におけるノウハウなど、様々な情報を包含するWebベースシステムとして運営する予定です。

まとめと今後の課題

生命科学、医療、創薬はデータ量や計算量など、人間では処理しきれない問題を抱えています。しかしそれは計算機の進化によって解決でき、言い換えれば生命科学には計算機は必要不可欠な状況にある、と言えます。「京」は2011年で世界一であったスパコンであり、現在でも世界トップクラスの計算機です[3]。しかし「京」を利用するにはアプリケーションのスケーラビリティなどのスパコン利用実績を示す必要があり、スパコンの知識が必要不可欠になります。そうした計算機の専門性を持たない生命科学者らが「京」のような大規模な計算機を利用するにはあまりにも敷居が高いので、SCLS計算機システムのような小規模だが気軽に扱えるスパコンが生命科学者らに必要であると我々は考えています。そしてSCLS計算機システムがスパコン利用の導入、切掛になるものであると我々は期待しております。

【参考文献】

[1] HPCI戦略分野1, http://www.kobe.riken.jp/stpr1-life/

[2] 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発 http://www.csrp.riken.jp

[3] Top 500, http://www.top500.org

|

表1:SCLS計算機システムと「京」仕様対比 |

|

図2:SCLS計算機システムの試験運用中のポータルサイト |

BioSupercomputing Newsletter Vol.8

- SPECIAL INTERVIEW

- 革新的なアプローチでライフサイエンス分野の未来を切り拓いてきたグランドチャレンジ

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム

プログラムディレクター 茅 幸二 - ライフサイエンス分野の研究開発に革新をもたらした画期的なプロジェクト

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム

副プログラムディレクター 姫野 龍太郎

- 研究報告

- マルチスケール・マルチフィジックス心臓シミュレータUT-Heart

東京大学新領域創成科学研究科

久田 俊明、杉浦 清了、鷲尾 巧、岡田 純一、高橋 彰仁

(臓器全身ケールWG) - 膵臓β細胞内インスリン顆粒動態シミュレーション・モデル

神戸大学大学院システム情報学研究科 玉置 久(細胞スケールWG) - 京による全脳シミュレーションへの道のり

理化学研究所 脳科学総合研究センター ユーリッヒ研究センター

神経科学・医療研究院(INM-6)

アーヘン工科大学医学部 マーカス・ディースマン(脳神経系WG) - 大規模並列用MDコアプログラムの開発

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 大野 洋介(開発・高度化T)

- SPECIAL INTERVIEW

- 循環器系および筋骨格系・脳神経系における階層統合シミュレーションの実現をめざす

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻 教授 高木 周(課題3 代表) - 最先端シークエンサーによる大規模データを「京」で解析し生命プログラムとその多様性の理解を進める

東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 教授 宮野 悟(課題4代表)

- 報告

- 「4th Biosupercomputing Symposium」の開催報告

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 田村 栄悦 - 京互換機:SCLS計算機システムの導入

理化学研究所 HPCI計算生命科学推進プログラム チーム員 木戸 善之