大学の新入生に行った計算生命科学の講義

理化学研究所 HPCI計算生命科学推進プログラム

鎌田 知佐

今年2月に神戸国際展示場で開催された「第4回サイエンスフェア in兵庫」(主催:兵庫「咲いテク(サイエンス&テクノロジー)」事業推進委員会)での、HPCI戦略プログラム戦略分野1(以下「分野1」)、江口至洋副プログラムディレクターの特別講演がきっかけとなり、私たちは、同委員会顧問をされている神戸大学大学院発達科学部人間環境学科、蛯名邦禎教授より神戸大学発達科学部での新入生を対象としたオムニバス形式の必修科目、「発達科学への招待-学際性について」での特別講義の依頼をいただいた。

講義は6月29日、7月13日の2回にわたり行われ、293名(男子学生:140名、女子学生:153名)の学生が参加した。神戸大学発達科学部は、人間の発達とそれを取り巻く環境の問題に取り組む文系理系を包括した学部である。宇宙物理学や計算生物学を専攻する学生から、芸術学、心理学やスポーツ科学を専攻する学生まで在籍し、知的好奇心という点に於いて、日本の若者を代表するような多様性に富んだ集団である。

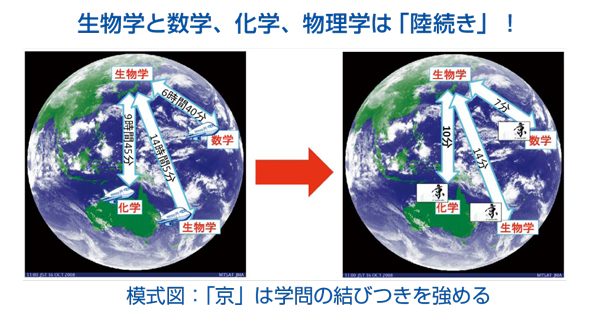

講義タイトルは『学際性について‐ スーパーコンピュータ「京」が仲介する生物学と物理学、化学、数学の融合を例に‐ 』、講義の構成はスーパーコンピュータと「京」と「京」の持つ汎用性を軸に学際性の重要性へと展開された。

分野1では、高校生、大学生・大学院生や社会人向けの様々な教育とアウトリーチ活動をプロジェクト発足時から実施しているが、対象者は主に理数や科学に興味のある、または専攻している学生や、スーパーコンピュータそれ自身、あるいは「京」の話題性に関心のある人たちであった。今回の聴き手は前述とは異なり、スーパーコンピュータや「京」に興味のない学生も含まれているため、学生からの感想は実に様々なことが寄せられ、驚くこともあり、ゆえに講義後の学生たちの理解の変化の大きさも見ることができた。

スーパーコンピュータ、そして「京」について、学生たちの反応で一番大きかったのは、「スーパーコンピュータが思っていたものとは、違っていた」という声だった。その中でも、今回の講義でスーパーコンピュータの社会や個人への有用性と多岐にわたるシミュレーションをこなす「京」の汎用性を知るまでは『スーパーコンピュータ、あるいは「京」の名前は知っているけれども、自分の生活には関係ないものと思っていた』、「計算速度の速さを競ったところで何が変わるのだろう」と思っていたと書いた生徒が1割以上おり、「スパコンが税金の無駄遣いだといったニュースをよく耳にしていたので、悪いイメージばかりでした」というような意見も寄せられていた。そのような学生たちに「京」の社会での重要な役割を説明するいい機会であった。

次に多かった感想が、20年前のスーパーコンピュータの性能が現在の私たちの生活に活かされいて、今の「京」の性能が近い将来自分たちの日常生活にあるであろうこと、そしてスーパーコンピュータの歴史とその変遷を知って、科学技術の進歩の速さに驚き、関心を寄せたものだった。読み手まで、反応の変化が伝わる文を書いてくれた感想文を抜粋紹介しよう。

かつてのスーパーコンピュータが現代の僕たちが使っているパソコンや携帯へ姿を変えて行き、今後新鋭の「京」が20年後には身近な存在となっていく。その頃には新たなスーパーコンピュータが生まれ、今の技術では成しえない新たなステージが展開されていくのは、どこかロマンを感じる話である。-抜粋-

講義では、生物学と数学、化学、物理学の学問はそれぞれが孤島ではなく陸続きであること、「京」はその結びつきをさらに強くしていくことが述べられ、地球地図を使用して模式的にも示された。それについては、大学受験を終えたばかりの学生たちには非常に新鮮だったようで、一様に驚いた感想が寄せられていた。そして、講義終了後、文系の学生から「理系が世界を支えているのではないか。しかし、文系・理系の融合が大事ではないか。」という意見が寄せられた。それに対し、江口副プログラムディレクターから安心・安全な社会を創ることを例に、「現実に起きている問題は理系だけでは解決できない。」という回答と学際性の重要性が説かれた。先述のように、発達科学部は学際性が特色の学部である。大学生活が始まり、他の学部と比較して履修科目が多様で不安を感じていた学生も少なからずいたようである。そのような学生たちも、また、そうでない学生たちも、自分たち自身の学部で広く学ぶことの意味を改めて理解し、感じ入った様子が印象的であった。

今回、私たちは神戸大学発達科学部、白杉直子教授のご協力で講義の感想文をいただくことができ、飾りの無い学生たちの生の声を聴くことができた。学生たちの多くがコメントしていたスーパーコンピュータと社会との関わりの捉え方は、現実社会と重なるであろう。スーパーコンピュータの必要性への理解を得るためには、関心の無い人にもスーパーコンピュータについて「知ってもらう」取り組みが計算科学への発展において重要である。そして、私たちの活動は眇眇たるものであるが、このような機会を継続して行っていくことも重要である。分野1計算科学推進体制構築グループでは人材育成として、スーパーコンピュータ「京」が生命科学に果たす役割についての出張授業を年に5回程度の割合で行っており、この活動が将来を担う若者の育成の寄与となれば幸いである。

最後に、今回の講義の機会をいただいた神戸大学・朴木発達科学部長、蛯名教授、白杉教授、そして293名の発達科学部の学生の方に感謝の意を深く表したい。

|

気象庁地球地図(http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/portal/chishiki_ondanka/p01.html)を使用。

教育とアウトリーチ活動を強化していく一環として、同神戸大学発達科学部に於いて計算科学研究機構や他の戦略分野とも連携し、2012年度後期「自然環境科学特論 D」の枠でオムニバス形式の講義を企画、実施する

2012年度後期「自然環境科学特論 D」 |

11/17 |

「社会における計算機とスーパーコンピュータ『京』」 「私たちの壮大な自然環境の歴史と変化」 <戦略分野5> |

12/1 |

「エネルギー問題の深刻さ、いかにそれを乗り越えていくか」 <戦略分野 2> 「ヒトとともに存在する微生物の謎」 <戦略分野1> |

12/15 |

「人が作り出した環境、その安全性と健全性」 <戦略分野4> 「亰コンピュータが担う海溝型巨大地震研究と減災の役割」 <戦略分野3> |

BioSupercomputing Newsletter Vol.7

- SPECIAL INTERVIEW

- 「京」開発担当者に聞く今後のスパコン戦略とエクサスケールに向けた取り組み

富士通株式会社 テクニカルコンピューティングソリューション事業本部

エグゼクティブ・アーキテクト 奥田 基 - 「京」への展開で、実利用に向けた最適化とさらなる規模の拡張を進める大規模仮想ライブラリ

東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 教授 船津 公人

- 研究報告

- 水の誘電率計算から得られる古くて新しい問題

大阪大学蛋白質研究所 中村 春木(分子スケールWG) - 大規模並列計算用流体・構造連成解析プログラムの開発

理化学研究所 情報基盤センター 杉山 和靖(臓器全身スケールWG) - スーパーコンピュータを用いた大規模遺伝子ネットワーク推定ソフトウェア SiGN

東京大学大学院情報理工学系研究科 玉田 嘉紀(データ解析融合WG) - ISLiM研究開発ソフトウェアのソース・コード公開に向けた活動

理化学研究所 次世代計算科学研究開発プログラム 田村 栄悦

- SPECIAL INTERVIEW

- 「京」を用いた大規模シミュレーションによって細胞内分子ダイナミクスの理解と予測を実現する

理化学研究所 基幹研究所 杉田理論分子科学研究室 主任研究員 杉田 有治(課題1 代表) - 日本の優れたコンピュータ技術を活かして革新的な分子動力学創薬に挑戦

東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授 藤谷 秀章(課題2 代表)

- 報告

- 大学の新入生に行った計算生命科学の講義

理化学研究所 HPCI計算生命科学推進プログラム 鎌田 知佐

- 体制

- 計算科学技術推進体制